Editorial

Fin dal nostro numero inaugurale, lo 0, la maggior parte degli editoriali ha affrontato, in un modo o nell’altro, cosa siano e cosa possano essere le esposizioni di pratica come ricerca. In molti di questi editoriali, questioni ontologiche, istituzionali e anche politiche sono state poste in primo piano, mentre JAR cercava di orientarsi e contribuire a un campo. Allo stesso tempo, ci sono stati anche alcuni editoriali che si sono concentrati maggiormente sulla realizzazione materiale delle esposizioni: JAR3 ha esaminato le problematiche del design come specifiche distribuzioni di media; JAR6 ha evidenziato il ruolo del processo; JAR8 ha discusso pratiche di appropriazione, e così via. Durante questi primi anni abbiamo trovato il nostro equilibrio e, da allora, alcuni editoriali hanno cercato di trarre conclusioni più specifiche sull'esposizionalità: JAR11, ad esempio, ha invocato un'“immagine più piena” in “articolazioni sufficientemente complesse”; JAR15 ha caratterizzato ciò come medialità emergente; e JAR28 ha individuato nelle esposizioni relazioni specifiche e dirette tra conosciuto e sconosciuto.

Guardando indietro, colpisce come il linguaggio si sia orientato verso l’astratto quanto più concreti erano i fenomeni in questione, in termini dei loro modi specifici di creare senso. Naturalmente, questo fatto non dovrebbe sorprendere, data la delicatezza del concreto in questo contesto: possiamo mostrarlo e comprenderlo nella sua ricchezza, ma non possiamo spiegarlo con la stessa precisione. È come se, leggendo un’esposizione, dovessimo attraversare almeno alcune delle molte operazioni di un’esposizione, e vedere (o sentire) il senso non solo generato per noi su una pagina, ma anche dentro di noi e nella nostra immaginazione. Cosa dice questo sulla natura comunicativa delle esposizioni e sul modo in cui i pubblici sono informati della ricerca artistica?

Per rispondere a questa domanda, scaviamo nella memoria di un’esposizione che consideriamo preziosa. Sì, posso ricordarne il titolo o il nome dell’autore, ma spesso questo è solo un punto di riferimento, in particolare quando collego l’esposizione ad altre opere. Più importante di questo è il ricordo di certi momenti in cui ricordo che un’esposizione “funzionava”. Questi non sono direttamente accessibili, nemmeno nella mia memoria; piuttosto, è necessario tempo per attivare questi momenti, e ciò potrebbe non accadere alla prima lettura o nemmeno retrospettivamente. In alcuni casi, questi momenti di funzionamento si sistemano spontaneamente, in altri può essere necessario un grande sforzo per raggiungerli, e in altri ancora, nonostante i miei migliori sforzi, mi sento escluso.

Quando dico che serve tempo, ciò che intendo è che non riesco a richiamare immediatamente il punto in cui il senso è stato generato; piuttosto, ho un vago ricordo di dove sia e di cosa nella sua prossimità sia necessario, ma devo riconnettere queste cose per accedere al significato. Stranamente, però, nelle esposizioni, le cose sono collegate anche in altri modi, il che ha l’effetto che, nel mio ricordo di un’esposizione, accanto alle connessioni, ricordo anche tensioni che suggeriscono, a volte, modi di lettura contraddittori. Le relazioni sono molteplici e apparentemente mutevoli man mano che i punti di riferimento si spostano. In altre parole, ricordo il significato di un’esposizione nel suo insieme come fluttuante, il suo tessuto come plastico.

La cosa strana è che sia lo schermo che la mia immaginazione sembrano spesso – ma non sempre – in grado di contenere tali cose multiple o addirittura contraddittorie, e si potrebbe sostenere che proprio in ciò risiede lo scopo delle esposizioni: rendere possibile il mantenimento del pensiero complesso come forma condivisibile. Questo è, ovviamente, ciò a cui ci riferiamo abitualmente con “lettura” e “scrittura”, ma affrontato attraverso la pratica dell’esposizione evidenziamo sia le loro dimensioni materiali che mediali: materiali, poiché le esposizioni sono composte da cose concrete, anche su uno schermo di computer; mediali, poiché in esse queste cose si uniscono per operare in modi specifici, a volte molteplici.

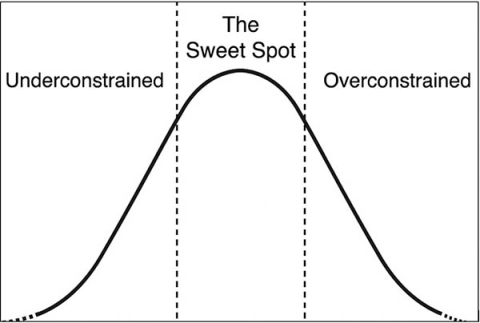

Da queste speculazioni possiamo derivare una spiegazione del perché sia così difficile e raro che le esposizioni facciano riferimento ad altre esposizioni, poiché un punto di riferimento non è semplicemente stabile e dato. Possiamo anche comprendere che casi di “buona pratica” non possono essere facilmente elencati, poiché ciò che costituisce una buona pratica deve differire di caso in caso. E possiamo anche capire perché, in molti casi, vediamo meccanismi di sicurezza incorporati nelle esposizioni che riducono la complessità e aumentano il contenuto propositivo. Abstract, introduzioni o sezioni contestuali spesso lavorano in questa direzione. In effetti, potremmo non aver ancora visto esempi completi di riferimenti esposizionali o, per questo, di esposizionalità radicale. Come sarebbe?

Tornando alla questione della comunicazione, con le esposizioni non condividiamo semplicemente nuovi significati e comprensioni come informazioni su qualcosa. Qui, l’informazione non è un contenuto contenuto in una forma, ma il processo attraverso il quale il significato viene contenuto in una forma come modalità della sua propagazione. Implicito, tuttavia, è che ogni contesto materiale non solo collega le cose in modo diverso, ma anche in modi molteplici. Questo crea un ambiente in cui il mittente e il destinatario – per mantenere queste nozioni obsolete – possono, dopo l’atto comunicativo, rimanere interconnessi, poiché le cose che tengo, o ciò che sono, possono connettersi nello stesso modo, superando i confini di ciò che di solito chiamiamo messaggio. Non sarebbe troppo difficile immaginare che tutte le cose rimangano connesse in modi molto più fondamentali, sia spazialmente che temporalmente.

Michael Schwab

redattore capo