Editorial

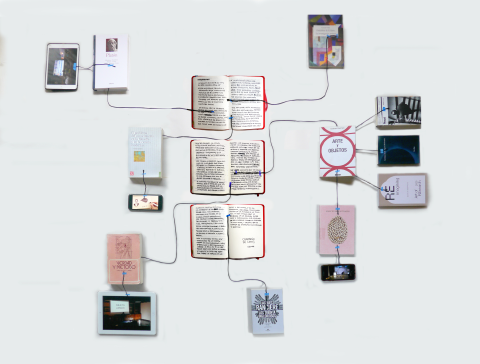

Las crecientes crisis han dado lugar a nuevas formas de pensar sobre la investigación artística y nuestro propio esfuerzo por abordar las articulaciones materiales en el ámbito de la publicación. El grado de conflicto que muchxs experimentan a diario se ha vuelto tan pronunciado que requiere un reconocimiento generalizado, también en lo que respecta a las propuestas que recibimos. Últimamente, hemos visto cómo ha pasado de ser algo marginal a ocupar un lugar central en un amplio espectro de manifestaciones de conflicto que incluyen el activismo, el pragmatismo, la ideología y el sufrimiento, así como la ignorancia y la rebeldía. Este espectro es complejo y soy consciente de mi propia tendencia a generalizar y juzgar tan sólo al elaborar esa lista.

Sin embargo, más importante que cualquiera de estos descriptores es el hecho de que, cada vez más, nos preguntamos dónde se encuentra el punto de crisis en cualquier contribución, independientemente de cómo esté referenciada o no. Esta comprensión apunta a un reconocimiento cambiante de las condiciones, que ahora parecen tan fracturadas que cualquier cosa parecerá sesgada de una forma u otra, incluida nuestra propia orientación editorial, lo que conduce a posiciones enfrentadas más allá de lo que pueda considerarse la calidad de una contribución. Por poner un ejemplo, valoramos a lxs investigadorxs que abordan prácticas históricas, pero estas suelen estar entrelazadas con formaciones identitarias étnicas, culturales, nacionales, sociales o económicas actuales. ¿Cómo debemos relacionarnos editorialmente con una práctica a través de tales complejidades? ¿Podemos, incluso con la ayuda de revisorexs comprometidxs y conocedorxs, desenredar suficientemente estas cuestiones y llegar a un núcleo que tampoco entre en conflicto con nuestros propios marcos epistémicos?

El entendimiento clave es que, si existen tales crisis y deben reconocerse, no hay una posición neutral desde la que proceder. Aunque podemos esperar que el trabajo expositivo cree relaciones sostenibles entre diferentes posiciones materiales, en su origen se encuentra una fragmentación mayor que parece irreparable. En este sentido, el conflicto no es una disputa que se lleva a cabo en un terreno común para determinar una posición correcta, verdadera o predominante, sino un enfrentamiento sin territorio que, por lo tanto, no puede resolverse. Tenemos que preguntarnos: ¿es el propósito de una exposición resolver crisis y conflictos?

Esta pregunta toca el núcleo de lo que es y puede ser una revista académica revisada por pares como JAR. Si bien la investigación artística parece haber evitado el terrible proceso de formación de disciplinas, en el que una disciplina separa tajantemente lo que acepta de lo que no, su estatus como campo es mucho menos controvertido, ya que permite cruces interdisciplinarios y transdisciplinarios que parecen lo suficientemente abiertos. Aun así, un campo sigue sugiriendo un terreno en el cual lxs investigadorxs artísticxs se encuentren (por ejemplo, en las páginas de JAR) aunque dicho terreno no se pueda dar por sentado, sino que requiera un reasentamiento continuo y una reconstitución implícita. A lo largo de su historia, esto también ha sido cierto para JAR, ya que nos hemos visto activamente involucrados en la reconstitución continua de la investigación artística a través de la primacía de la práctica artística más allá del reconocimiento institucional, de enfoques multimodales y multimediales y, más tarde, de los desafíos al inglés como lengua dominante y al sentido de centro cultural que ello conlleva.

Sin embargo, el creciente foco en las crisis y los conflictos de hoy nos permite ver la futilidad de seguir intentando la reconstitución y la reconciliación si se utilizan para ocultar diferencias radicales y existenciales. ¿Qué si la investigación artística no hubiera sido un campo y no hubiéramos sido ni fuéramos nunca una comunidad? Si la realidad epistémica de nuestro mundo es cada vez más conflictiva y la crisis se convierte en la norma, tal vez debamos desintegrarnos en lugar de integrarnos mejor si asumimos, como debemos, que en la investigación artística lo concreto importa en todos los niveles. Mirando atrás, podríamos argumentar que, en las exposiciones multimodales, los diversos medios y huellas de la práctica, en su mejor expresión, no se integran en una propuesta, sino que se desintegran en conjuntos de mundos paralelos que la obra es capaz de mantener uno al lado del otro, en lugar de en un orden en el que unos dominan a otros. Del mismo modo, si seguimos la trayectoria de nuestra dislocación lingüística, es posible que no veamos una unidad híbrida emergente, sino un espacio de multiplicidad creciente en el que nada aparece sin proyectar su sombra sobre el resto.

Cómo hacerlo en principio es una cuestión difícil, pero yo sugeriría empezar por separar las presentaciones de conflicto que buscan o bien resolución o dominación de aquellos casos de diferencia radical que permiten relacionarnos de manera intacta a situaciones materiales específicas, sean cuales sean, junto a otrxs. En este caso, no debemos preocuparnos principalmente por las situaciones materiales originales y a menudo sorprendentes, ya que forman parte integrante de nuestros ricos y maravillosos mundos; en cambio, debemos centrarnos en los conflictos que se han inscrito en ellas y que son reconocibles, pero a menudo se pasan por alto. La pregunta que hay que plantearle a una propuesta podría ser si es capaz de mantener abierta la distinción entre diferencia y conflicto, sin permitir que este último domine por su presencia o por su ausencia. Podríamos intentar buscar diferencias que no se vean comprometidas por el conflicto.

Este enfoque abarcaría una variedad sorprendentemente amplia de trabajos. Por ejemplo, podríamos decir que muchos de los trabajos que recibimos en el contexto de la educación doctoral se ven comprometidos por estrategias específicas para evitar el conflicto, a través de modos de escritura académica, la estructura de los argumentos o la necesidad de discursividad. Este sería un ejemplo de casos, que muchos habrán experimentado, en los que la resolución de conflictos está tan absorbida por una situación que apenas se destaca. También podríamos examinar cuestiones de traducción en las que vemos que se sacrifican resistencias específicas de lenguas distintas del inglés, a menudo sin comentarios, o en las que el trabajo de traducción no deja rastro y sentimos que podemos cambiar de contexto sin esfuerzo. Esto ha llegado a un punto en Internet en el que a menudo no sabemos si estamos leyendo una traducción, de quién es la traducción y desde qué posición lingüística se ha redactado un texto. Luego hay contribuciones que conllevan un conflicto cotidiano tan intenso —por ejemplo, en regiones que sufren guerras e injusticias, o tensiones raciales y étnicas— que se ven consumidas por él, y prácticamente todo se ve comprometido. En cualquiera de estos ejemplos, para bien o para mal, la voz de la diferencia parece silenciada.

En este momento, no puedo decir si hemos aplicado suficientemente algo de todo esto, pero sí sé que cada uno de nosotros recordará momentos en los que, como autorxs, revisorxs, lectorxs y editorxs, podríamos haberlo hecho mejor dando más crédito a lo que tenemos entre manos y poniendo en perspectiva el conflicto que nosotros también llevamos dentro. Sin embargo, estoy seguro de que todos recordarán también momentos en los que sintieron que estaban a la altura de los retos y podían dar y encontrar apoyo para algo específicamente vivo, para algo que puede haber nacido del conflicto, pero que demostrablemente no se ve consumido por él. ¿Podría ser esto lo que llamamos arte?

Michael Schwab

Editor en Jefe