1. Un organismo herido

Dependencia no es sólo saqueo de recursos.

Su finalidad última es la inducción de sentido en la producción de conocimiento

y el lugar desde donde se piensa ese sentido.1

Detrás de todo cuerpo de saberes encontraremos siempre cuerpos-territorio y territorios-cuerpo que le dan vida. La -a veces lenta y procesual, a veces vertiginosa y urgente- creación y construcción de saberes resulta de la composición de cuerpos, experiencias y suelos. Un mismo suelo da lugar a diversas interpretaciones, significaciones y simbolizaciones por parte de distintos grupos humanos y no humanos. Interesa especialmente esta diversidad que evidencia interculturalidad (no monocultura) y pluriversidad (no universalidad). Y también interesa la poderosa retroalimentación que provoca la noción de cuerpo-territorio / territorio-cuerpo desde una perspectiva decolonizadora, eco-feminista y de justicia espacial y ambiental2. ¿Qué modos de conocer e investigar el mundo son posibles al interior de procesos de exterminio, crueldad y saqueo sobre territorios y seres vivientes?, ¿qué cualidades son deseables para la subjetividad del investigador-artista en comunidades y tierras violentadas, sacrificadas?, ¿cómo imaginamos sus herramientas y metodologías?

El presente texto intenta compartir una serie de reflexiones e inquietudes de utilidad para acercar al lector-investigador-artista a la coyuntura argentina. También para permitir establecer vínculos entre dicha coyuntura y el contexto global que propongo caracterizar como “mundo común”: un común planetario pos-pandémico y en emergencia eco-social. Condicionamientos y acontecimientos resultantes de la hegemonía de un modo de percibir, concebir e imaginar las relaciones entre naturaleza y cultura. Herencia de la modernidad occidental, de su ontología y epistemología antropocéntricas, logocéntricas y falocéntricas. De la insistencia en un modelo económico y social dominante ligado a la creencia en el progreso sin límite y en la explotación infinita de “recursos naturales” y seres humanos, junto a su consecuente lógica de acumulación y concentración de riqueza. Es muy necesario profundizar una mutua escucha, conversación y ejercicios de imaginación política entre investigadores-artistas interesados en habitar un nosotros diferente al común excluyente que se desprende de dicha herencia.

Los objetivos señalados cobran sentido a partir de la previa publicación en la JAR Network Section de “Un campo constelado” (Molinari, 2023)3, escrito que reflexiona sobre procesos situados de investigación artística. Derivado de una experiencia concreta que viví entre 2021 y 2023, siendo parte de la concepción y el desarrollo de las Becas a la Investigación Artística convocadas por la Secretaría de Patrimonio del Ministerio de Cultura de la Nación junto al Proyecto Balllena4 del Centro Cultural Kirchner en Buenos Aires, Argentina. Aún bajo el aislamiento social impuesto por la pandemia de Covid-19, la convocatoria estuvo dirigida a artistas inter-multi-transdisciplinares y tuvo como eje el neologismo “T/tierra”5. Escrita con doble “t”, la palabra buscaba despertar la atención sobre una doble escala: 1) indagar los efectos glocales (globales + locales) del accionar humano sobre el medio ambiente y todas las manifestaciones de lo viviente; 2) enfocarse en los modos contemporáneos de acceso, propiedad y uso de la tierra. En una primera etapa de la convocatoria a las Becas de investigación artística fui parte del jurado de selección. Luego cumplí el rol de tutor, acompañando el desarrollo de los proyectos elegidos y finalmente realicé el trabajo de co-edición del libro que recolectó imágenes, testimonios y pensamientos producidos por los becarios procedentes de distintas geografías argentinas: Misiones, Entre Ríos, Ciudad Autónoma y Provincia de Buenos Aires (José León Suárez, Bahía Blanca, Mar del Plata), Chaco, territorios ancestrales del pueblo Mapuche en la actual Patagonia (provincia de Chubut) y territorios-escenario de la deriva migrante de distintas semillas nativas.

Pensar la investigación artística es concebir un campo interdependiente de fuerzas vivas habitando distintas corporeidades: 1) cuerpos-territorio de los investigadores, 2) territorios-cuerpo, espacialidades nunca “vacías” y 3) cuerpos de saberes vivos, fruto de experiencias situadas y encarnados en distintos tipos de artefactos, dispositivos, intervenciones, acciones. La investigación artística implica procesos de co-aprendizaje y co-enseñanza. Detecta y/o crea saberes. Puede alojarlos, atesorarlos y transportarlos. Ponerlos en circulación y compartirlos o cifrarlos, encriptarlos y protegerlos en secreto. Hablamos aquí siempre de saberes vivos, mutantes, a los que hay que nutrir, cultivar y cuidar. “Saberes móviles, inestables e indisciplinados (…) no cuantificables como objetos o datos y que se resisten a la lógica acumulativa del capital” (Calderón, Cervantes, Salazar, 2022). Llegados a este punto, es preciso afirmar: si toda práctica artística produce algún tipo de textualidad, no hay texto sin contexto. Esta afirmación cobra relevancia pues mantiene enlazados ambos términos, pero no los define de modo unívoco. Será tarea de cada investigador-artista definirlos, pudiendo dar origen a narrativas racionales, lógicas, conceptuales, discursos científicos. O a seguir los senderos de la sinrazón. Narrativas sensoriales, sensibles, ficcionales. Alucinógenas, delirantes. Dejándose afectar y atrapar por realidades incómodas y divergentes que desatan un descontrol metodológico. He aquí la relevancia de lo que cada investigación artística define como su propio contexto o situación, la composición en la que las cuestiones de interés se nos aparecen (se nos hacen presentes). Todo contexto posee a su vez una determinada historicidad, un puñado espectral de recuerdos, memorias y legados. Ancestros, fantasmas y entidades. Voces colectivas. Deseos incumplidos, sueños latentes. Si retomamos ahora la afirmación con la que comenzamos, podremos decir que detrás de todo cuerpo de saberes vivos hay cuerpos-territorio vivos de investigadores y un territorio-cuerpo vivo, siempre habitado por seres otros, siempre situados. Y que podemos concebir estas vitalidades integrando un único organismo vivo, un ecosistema.

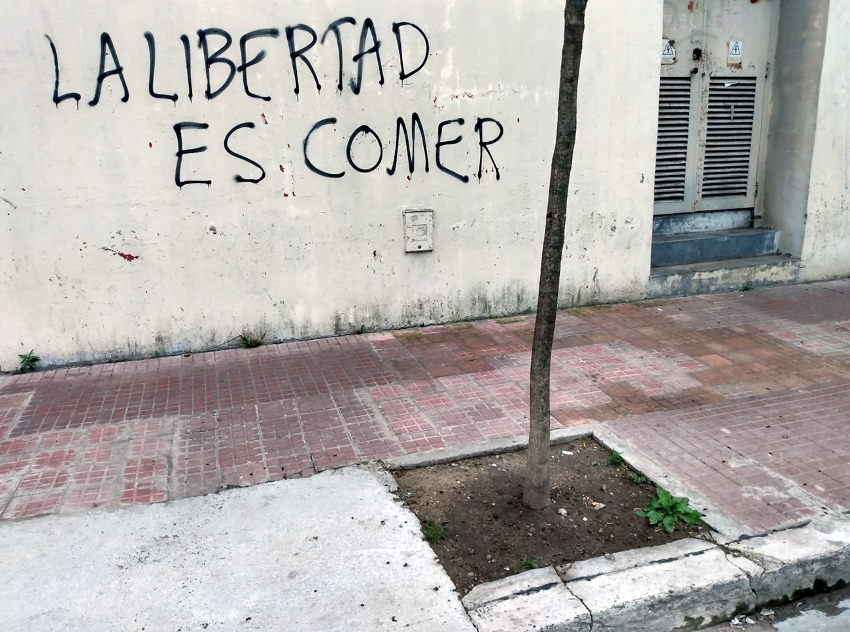

¿Cómo describir entonces a este organismo en las experiencias de investigación artísticas en Argentina? Un primer recorrido sensorial informa que se trata de un organismo-ecosistema herido, cuya piel o corteza muestra rasgos, marcas e inscripciones propias de su historia colonial. Huellas, cicatrices y heridas abiertas que pueden rastrearse en sus geografías y en su cuerpo social. También en sus precarias infraestructuras materiales (des)industriales, militares, de transporte, alimentación, educación, salud y justicia. En su arquitectura y urbanismo. En las ruinas de todo lo anterior. Circulando a través de estas fisicalidades, encontraremos poderosos flujos y fuerzas. Energías degenerativas que evidencian la presencia del poder opresor. Pero, de modo persistente, se harán presentes energías regenerativas, de pura vida, de resistencia, lucha, liberación y emancipación. Flujos y fuerzas que el (neo)colonialismo pretende muertas y enterradas pero que no se rinden. Nuestras investigaciones artísticas van en su búsqueda.

2. Un apretón de manos

Primero mataremos a todos los subversivos,

luego mataremos a sus colaboradores, después a sus simpatizantes,

enseguida a aquellos que permanecen indiferentes

y finalmente mataremos a los tímidos.6

Las pedagogías de la crueldad se encargan diariamente de enseñarnos a

“no sentir, a no reconocer el dolor propio o ajeno (…)

El mundo de dueños que habitamos necesita de personalidades no empáticas,

de sujetos incapaces de experimentar la conmutabilidad de las posiciones,

de ponerse en el lugar del otro.”7

Ellos, el enemigo. Una impureza, tóxico o veneno que pone en peligro el nosotros. Sólo a través de la degradación de los vivientes es posible generar las condiciones para su aniquilación. No es mi deseo agotar al lector con una reseña histórica pero sí parece pertinente hacer presente una hipotética clave epistemológica para conocer, comprender y contextualizar al organismo-ecosistema herido señalado. Esta clave propone la continuidad de una pulsión social violenta: la recurrencia a lo largo de la historia argentina de crear un enemigo interno y a la necesidad de su inmediata aniquilación o exterminio. Pulsión, concepción y estrategia, esta “forma de conocer” el mundo circundante moldeó y sigue moldeando una pedagogía y una ciencia. Pulsión incapaz de ponerse en el lugar del otro, formatea una (in)sensibilidad social e incide sobre formas de percibir, concebir y habitar dicha alteridad, los vínculos con la naturaleza y las formas de participación y toma de decisiones que buscan la transformación política en democracia.

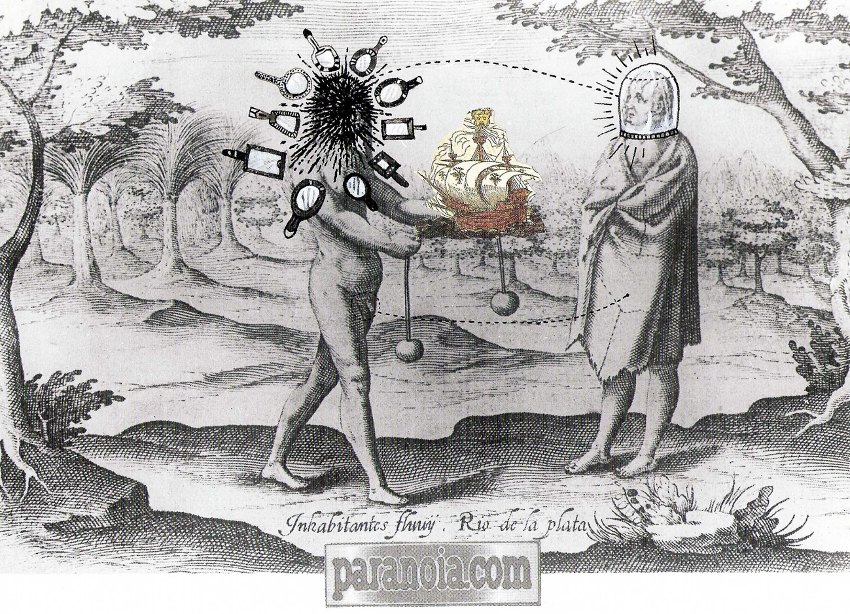

Parte de las geografías que dan forma a la actual Argentina integraron el Virreinato del Río de la Plata, creado por la Corona Española en 1776, con capital en Buenos Aires. La presencia de conquistadores en el Río de la Plata se vincula con las fundaciones de dicha ciudad. La primera, en 1536, por Pedro de Mendoza, guiado por relatos que hablaban de “montañas de plata” en la zona. En breve, fuerte y viviendas se abandonaron debido al hambre y al hostigamiento de los pobladores originarios, los Querandíes. La definitiva fundación fue en 1580 por Juan de Garay. La introducción por parte de los españoles de ganado equino y vacuno modificó para siempre la región. La reproducción salvaje de las vacas aseguró la alimentación y dio origen a un enorme negocio: la exportación de cueros y de carne (negocio vigente hasta hoy). La expansión del uso del caballo otorgó especial identidad y empoderamiento a quienes adquirieron destreza como jinetes: indios y gauchos, junto con los esclavos traídos de África, fueron actores centrales en la estructura social y cultural de este territorio-cuerpo, encarnando formas de vida ligadas a la búsqueda de mayor libertad de movimientos en un espacio sin fronteras. En cambio, para los habitantes de la ciudad-puerto, sectores sociales privilegiados ligados a las autoridades coloniales por interés político y comercial (la exportación e importación legal e ilegal de mercancías), la “tierra adentro” y sus habitantes representaban un verdadero peligro. Autopercibidos como “gente decente” sostuvieron una relación de ajenidad respecto tanto del propio suelo como de los habitantes originarios y los sectores populares.

En 1806, en el marco de las Guerras Napoleónicas en Europa, el Reino Unido de Gran Bretaña intentó invadir y apoderarse de Buenos Aires y controlar así el estuario, principal acceso al continente. La invasión fue rechazada, al igual que un segundo intento en 1807. Los relatos escolares que aprendí incluían intensas referencias sensoriales, informaciones sobre el color de la piel (más o menos negra o marrón) de los improvisados ejércitos locales. O sobre los efectos devastadores en los cuerpos de los invasores del agua hirviendo arrojada por los vecinos desde las terrazas de sus casas. Las pretensiones colonialistas británicas se vieron frustradas, aunque no demorarían mucho en concretar su revancha ocupando por la fuerza en 1833 las Islas Malvinas, un lejano archipiélago en el Atlántico Sur, con escasa e inerme población, pero con fuerte arraigo en nuestra historia.

Oficialmente, las autoridades españolas fueron depuestas en 1810 y reemplazadas por una Junta Provisional de gobierno, dando inicio a las guerras por la Independencia que se desplegaron en toda la región sudamericana. Los ejércitos conformados en buena parte por población mestiza, gauchos, negros e indios enfrentaron a los ejércitos enviados por los Reyes de España. Argentina declaró su independencia en 1816, aún cuando hacia el interior del país la pugna por distintos modelos de gobierno se intensificaba. La alianza de los comerciantes de Buenos Aires con los hacendados pampeanos y los representantes de esos intereses en las provincias del interior trató de imponer un gobierno unitario y centralista, mientras los sectores populares organizados a través de líderes locales (“caudillos”) propugnaban una confederación. Las guerras civiles culminarán en 1852 con el triunfo unitario y la promulgación, en 1853, de la primera Constitución Nacional.

Es importante para el lector interesado en la investigación artística en el contexto argentino, en particular, aproximarse a aquellas categorías filosóficas, políticas y estéticas que intervienen en las narrativas e imaginarios que atraviesan nuestros modos de experimentar y conocer el mundo, de indagarlo y crear saberes. La consigna antagónica Civilización o Barbarie8 sintetiza aquel enfrentamiento interno, originada bajo influencia del positivismo cientificista pero tristemente vigente, incluso en los violentos discursos de nuestro actual presidente9. Los históricos partidarios señalaban dos males a combatir: 1) la desmesurada extensión territorial del país, designando paradójicamente como “desierto” amplísimas extensiones territoriales, sabiendo perfectamente que estaban habitadas por pueblos originarios; 2) las cualidades negativas de la población nativa -tardaron mucho tiempo en reconocer como integralmente humanos a indígenas, negros y gauchos, a quienes consideraban bárbaros, salvajes y vagos, pero aptos para transformarse en esclavos, sirvientes y soldados. A partir de 1870 se produce un viraje en esta narrativa debido a la inserción de Argentina en los mercados internacionales, a la venta de materias primas a las naciones industrializadas. Entre 1878 y 1885, bajo el liderazgo militar de Julio A. Roca se concretarían las campañas conocidas como “Conquista del Desierto”. Las fuerzas armadas ejecutaron un auténtico genocidio de las poblaciones indígenas de la región pampeana y patagónica. La faena incluyó el disciplinamiento forzoso de los gauchos, sometidos a un proceso de proletarización imprescindible para el modelo agroexportador. Se considera a esta “conquista” el genocidio fundante del Estado Nación. La oligarquía creyó posible, luego, completar la aniquilación de la “barbarie” a través de políticas de inmigración que prontamente mostraron su reverso político. En lugar de su ensoñada inmigración anglosajona llegaron trabajadores procedentes de España, Italia, Rusia, Europa del Este, Medio Oriente. A comienzos del siglo XX serían estos sujetos politizados los protagonistas de las primeras luchas obreras y gremiales. La consigna de Civilización o barbarie ha organizado (insisto, lo sigue haciendo hoy) narrativas e imaginarios políticos, historiográficos, científicos, literarios, visuales. También pedagógicos, investigativos y de producción de saberes. Ha dado forma a un modo específico de disputa y violencia política, aquél que se produce entre dos facciones, sin presencia de un tercer protagonista. Disputa y violencia con continuidades en el actual siglo XXI, entre una minoría subordinada por propia convicción a sucesivas divisiones internacionales del trabajo y a formas de dominación cultural (europea primero, norteamericana después) contra mayorías populares postergadas y excluidas. Mayorías que protagonizaron importantes luchas y dieron origen a los principales partidos y movimientos políticos (radicalismo, peronismo, izquierda marxista, progresismo) que convertirían en realidad su inclusión a la vida democrática, la vigencia de sus derechos sociales y laborales y el desarrollo en libertad de una cultura propia.

Creo importante destacar que la Argentina posee una larga tradición de artistas comprometidos con el borroneo de las fronteras entre prácticas artísticas y prácticas políticas. Entre las experiencias que han ejercido mayor influencia sobre mi generación de artistas-investigadores se destacan aquellas en las que se produjeron importantes interacciones entre actores sociales protagonistas de luchas y resistencias y artistas singulares o colectivos de artistas. Los resultados de dichas interacciones fueron a la vez intensos procesos de experimentación estética (de cruce de lenguajes artísticos) y ricos trabajos de detección, creación y transmisión de saberes vivos, informaciones, memorias e imaginaciones que procuraron incidir en las distintas coyunturas políticas, sociales y culturales, fortaleciendo las fuerzas de transformación.

Puedo señalar un primer ejemplo a comienzos del siglo XX, cuando, al calor de su formación popular en bibliotecas socialistas y anarquistas o en sociedades obreras, los Artistas de Pueblo (José Arato, Adolfo Bellocq, Guillermo Facio Hebequer, Agustín Riganelli y Abraham Vigo) no solo se nutrieron del contexto social en el que se disputaba al régimen oligárquico imperante la sanción de leyes que permitieran la participación de las mayorías populares en elecciones democráticas, sino que construyeron nuevos contextos a partir de su relación crítica con las instituciones artísticas oficiales. Hablamos de la creación del Salón de Recusados o de sus vínculos con cooperativas que proveían de materiales para la creación y producción artística. También de su elección del grabado y las publicaciones como las herramientas elegidas para alcanzar una mayor difusión de sus ideas e imaginarios. O de la utilización de camiones y la realización de muestras en calles, sindicatos y a la salida de las fábricas para estrechar vínculos con la clase trabajadora. Estos vínculos territoriales con el mundo popular y comunitario también estuvieron presentes entre finales del siglo XIX y mediados del XX en otro grupo de artistas: los Pintores de La Boca (Juan Del Prete, Alfredo Guttero, Víctor Cúnsolo, Miguel Diomede, Alfredo Lazzari, Fortunato Lacámera, Benito Quinquela Martín, Raquel Forner, entre otros). Ellos prestaron especial atención a la captación sensible de la vida barrial y portuaria y a las formas comunitarias de organización en los márgenes urbanos. Percibo en este deseo de ambos grupos de artistas por habitar con su arte sitios específicos de la vida proletaria, migrante y marginal, sus territorios liminales, así como en su confianza en la incidencia transformadora de la realidad de prácticas artísticas indisciplinadas, un rasgo en común con algunas de las experiencias de artistas singulares o nuevos agrupamientos de los años 60 y 70 y aquellas surgidas en los albores del siglo XXI, en torno a la crisis del año 2001 en Argentina. Todas ellas, coyunturas de mayor cercanía y proximidad entre artistas, vida comunitaria, territorio y luchas contrahegemónicas.

Encuentro aquí un hilo conductor que da cuenta de la fusión arte-vida-política y que hilvana una persistente presencia de la figura humana en obras de artistas como Antonio Berni, Aída Carballo, Carlos Alonso, Jorge de la Vega o Marcia Schwartz (sus diversos modos de hacer visibles a los excluidos, ignorados o perseguidos) con la trama de experimentaciones situadas y de investigación artística colectiva en convergencia con las ciencias sociales, y diversas acciones de desafío al régimen de visibilidad imperante en el período caracterizado por la proscripción del peronismo y la secuencia de golpes militares. Me refiero aquí, entre otros, a los señalamientos de Alberto Greco (sus Vivo-Ditos en los primeros años 60), las acciones e investigación del grupo Tucumán Arde (1968), las acciones e intervenciones de Carlos Ginzburg (primeros 70), el horno de Víctor Grippo en una plaza pública (1972) y la intensidad provocada por las narrativas e imaginarios de artistas como León Ferrari, Juan Carlos Romero, Edgardo Vigo o Luis Pazos. Percibo en todos ellos un común interés por formas de investigación experimental procurando develar saberes, informaciones o sensibilidades que las fuerzas autoritarias y antidemocráticas de la época pretendían enterrar, silenciar o aniquilar. Investigaciones más o menos plásticas, artísticas, sensoriales y materiales, pero a la vez portadoras de saberes -fuerzas poético-políticas disruptivas y desafiantes. Flujos que condujeron a muchos artistas de distintas disciplinas a espaciar o dejar en suspenso su labor artística para comprometerse de lleno en la lucha política, llegando incluso a perder sus vidas. Estoy pensando en Franco Venturi, artista plástico. En Héctor Oesterheld (guionista, autor junto al dibujante Francisco Solano López de la popular historieta El Eternauta) y su singular enlace entre historia, realidad y ficción. En Raymundo Gleyzer, cineasta realizador de incisivos documentales. O en Rodolfo Walsh, escritor cuyas investigaciones periodístico-literarias son pioneras en lo que hoy conocemos como no-ficción.

Ya como parte de una experiencia generacional compartida desde el regreso de la democracia en Argentina, me interesa destacar el “Siluetazo”10, la acción colectiva y colaborativa de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo junto a los artistas Rodolfo Aguerreberry, Guillermo Kexel, Julio Flores y los asistentes a la III Marcha de la Resistencia, entre el 21 y 22 de septiembre de 1983, justamente en Plaza de Mayo, Buenos Aires. Allí, en un taller abierto, los participantes recostaron sus cuerpos sobre papeles y se delinearon sus siluetas, para luego pegar verticalmente esos dibujos sobre papeles en los edificios aledaños. Se trató así de evocar y hacer presentes a los ausentes por la violencia dictatorial y, también, de un caso emblemático de interpelación al concepto de autoría artística. Pero lo que más me interesa de esta experiencia es lo que aportó (y sigue aportando) como parte de un recorrido social y colectivo (artístico y extra-artístico) para encontrar herramientas y metodologías de investigación que permitan acceder a la verdad. En este caso, la verdad de lo sucedido con los ciudadanos desaparecidos por la última dictadura militar argentina. Si toda investigación pone en el centro, de modos diversos, preguntas sobre la verdad de lo investigado, el Siluetazo -cuyo borroneo de las fronteras entre arte y política, que incluye una reconfiguración del concepto de autoría- abre la posibilidad de repensar la relación cuerpo-territorio / territorio-cuerpo. Volveré sobre este punto más adelante.

En el marco de este legado me importa hacer presentes a dos colectivos con los que he compartido arte-vida desde mediados de los años 90: el Grupo de Arte Callejero11 y el grupo Etcétera12. Ambos encarnando, siempre junto a los organismos de Derechos Humanos, modos de experimentación e investigación artísticas en las luchas por Memoria, Verdad y Justicia. Hubo en la Argentina del siglo XX seis dictaduras, golpes de Estado ejecutados por las Fuerzas Armadas con protagonismo civil y en ocasiones de la Iglesia Católica.13

La última dictadura militar (1976-1983) implicó un vuelco radical en el uso de la violencia institucional dando origen a un fenómeno que alcanzó una sistematicidad y escala inusitadas. Hablo del terrorismo de Estado, método clandestino de persecución, secuestro, prisión, tortura, asesinato, ocultamiento y desaparición de los cuerpos de las víctimas, todos aquellos que eran etiquetados por los represores como “subversivos”. Esta metodología incluyó el robo de bebés y la sustracción de sus identidades. Las fuerzas armadas y de seguridad fueron entrenadas en la Doctrina de la Seguridad Nacional por militares franceses (métodos de contrainsurgencia utilizados en Argelia) y por militares norteamericanos (enseñanzas de la Escuela de las Américas). El más traumático efecto de este accionar exterminador fue la desaparición de 30.000 personas en Argentina. La cifra da cuenta simultáneamente de la dimensión del crimen perpetrado y de la dificultad para establecer un número exacto de víctimas, justamente por el carácter clandestino de los hechos y por el pacto de silencio entre represores. Las acciones son consideradas un genocidio, crímenes de Lesa Humanidad y, por ello, imprescriptibles. El objetivo detrás de esta violencia era desarrollar un “proceso de reorganización nacional”: transformar de raíz estructuras económicas, sociales y culturales. En 1979, los responsables de estos crímenes no olvidaron homenajear y reivindicar la faena realizada por sus colegas militares durante la “conquista del desierto” a finales del siglo XIX. Y la alianza “anarco-libertaria” que gobierna actualmente la Argentina motosierra en mano, no cesa de reivindicar públicamente ambas experiencias.

El organismo-ecosistema argentino deberá convivir desde entonces y para siempre con los efectos de esta verdadera maquinaria “biopolítica de producción de espectros” (Pérez, 2022). La transformación marcada a sangre y fuego condicionó a los sucesivos gobiernos desde el retorno a la democracia en 1983. En esa marca violenta quedaron plantadas semillas que se convertirían más temprano que tarde en nuevos frutos: los experimentos neoliberales a partir de 1989. Los gobiernos que atravesaron la década del 90´ fueron co-responsables junto a los organismos internacionales de crédito (FMI específicamente) de llevar al país a la profunda crisis de 2001. Un día después del vigésimo aniversario del último golpe militar, el 25 de marzo de 1996, el Ingeniero Felipe Solá, Secretario de Agricultura, Pesca y Alimentación del gobierno de Carlos Saúl Menem, firmó la Resolución 167, que autorizaba la experimentación, producción y comercialización en el país de semillas de “soja tolerante al herbicida glifosato” y sus derivados. Ingresaba así al país la soja transgénica RR desarrollada por Monsanto, iniciando el proceso conocido como “sojización”. Después de EE.UU. y Brasil, existen en Argentina más de 40 millones de hectáreas de cultivos. Sólo la soja transgénica ocupa en la siembra 2024/25 casi 19 millones de hectáreas. Aunque no existen estadísticas oficiales, llueven sobre estas tierras más de 300 millones de litros de agrotóxicos por año. Argentina tiene el primer puesto a nivel mundial en la cantidad de uso de plaguicidas: 10 litros por habitante por año14. Las consecuencias ambientales, sanitarias, sociales y culturales de este experimento ecotoxicológico están estrechamente ligadas al tipo de herramientas y metodologías que utiliza: siembra directa, uso de agrotóxicos, fumigaciones, desmonte. Sus efectos letales: inundaciones, sequía, incendios, contaminación de tierras, aire y aguas, desplazamiento de poblaciones, cáncer, infertilidad, malformaciones de bebés, etc.. El modelo de agronegocios implica el exterminio de todo ser viviente inerme que no resista a los agrotóxicos. La maquinaria neoextractivista incluye además zonas de sacrificio para el desarrollo de megaminería y explotación de litio. Negocios inmobiliarios, urbanismo salvaje, especulación financiera y racismo institucional se despliegan en torno a estas zonas. El Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas15 define a este proceso necropolítico como terricidio, palabra que sintetiza un simultáneo accionar aniquilador: ecocidio, genocidio, feminicidio y epistemicidio.

El organismo herido realiza un gesto incómodo, absurdo. Logra estrechar sus dos propias manos. Pensamiento genocida y accionar terricida se dan un apretón. Un líquido incomoda el contacto. Son manos manchadas de sangre. ¿Es posible investigar artísticamente hasta romper la impunidad, el régimen de (in)visibilidad y el silencio que imponen genocidas y terricidas? ¿Tenemos algo que aprender de este gesto? ¿Qué saberes encontraremos allí? Las becas de investigación artística del Proyecto Ballena, sin dudas, acecharon causas y efectos de este apretón.

3. Un cuerpo mutilado

Amo ser el topo que destruye el Estado desde adentro.16

El período de hegemonía neoliberal en Argentina (1989-2001) culminó con la profunda crisis económica, social y de representación política de diciembre de 2001, a poco de los atentados a las Torres Gemelas y la posterior declaración de “guerra al terrorismo” en EE.UU. Una revuelta popular destituyó al gobierno y abrió intensos interrogantes sobre qué significa “trabajar” cuando el Estado y el Capital abandonan a las personas. También sobra las formas deseadas de institucionalidad y toma de decisiones en democracia. En relación a lo analizado en los ítems anteriores, los siguientes gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner sostuvieron y renovaron el compromiso con el consenso social establecido en 1983: “Nunca Más” para los crímenes cometidos por la última dictadura militar. El Estado, impulsado y acompañado por las luchas históricas de los organismos de Derechos Humanos, se hizo responsable y promovió políticas de Memoria, Verdad y Justicia que implicaron juicios y prisión efectiva para los genocidas; adquiriendo altísimo poder simbólico el caso del exdictador Jorge Rafael Videla, quien murió en la cárcel. En sintonía con una coyuntura geopolítica regional, en este período se asume desde el Estado la pertenencia a la historia latinoamericana y a afrontar los desafíos de una mayor integración regional. Aunque los gobiernos progresistas de Argentina lograron una inclusión social significativa y creían en los efectos positivos de la redistribución de la riqueza y el aumento del consumo interno como motores económicos, no realizaron cambios sustanciales en la estructura económica del país. El consenso de los commodities17 pareció dar sustento macropolítico pero el neoliberalismo supo transformar a la sensibilidad en un campo de batalla micropolítico. A las noticias falsas, el acoso judicial y los discursos de odio se sumó la dificultad subjetiva y colectiva para imaginar y producir cambios en las formas de vida y consumo, cada vez más sujetas a la flexibilidad y la precarización laboral. Las pedagogías de la crueldad hicieron lo suyo. La metáfora elegida para esta nueva versión de la vieja narrativa necropolítica sintonizó con el giro espacial de la crisis del capitalismo global, con su crisis ecosocial. En el siglo XXI la Argentina está dividida por una grieta. El organismo (cuerpos-territorio + territorio-cuerpo) está partido, quebrado, roto. “Lo democrático es una mezcla de Estado-guerra, que hace de la política una búsqueda permanente de enemigos a eliminar, y de fascismo posmoderno, que reduce la libertad a opiniones personales y admite la diferencia sólo si es claudicante”(López Petit, 2014). Los gobiernos de Mauricio Macri (2015-2019) y Alberto Fernández (2019-2023) dan cuenta de distintos modos de claudicación. La administración de Macri se caracterizó por un intento frustrado de volver a los años 90, mientras que la de Fernández por una ineptitud manifiesta e incapacidad para apoyar eficazmente a los más vulnerables. Macri solicitó el mayor préstamo otorgado a un país por el Fondo Monetario Internacional (55.000 millones de dólares) ignorando reglamentaciones internas de la propia institución. La cuestionada gestión de la pandemia de Covid-19, las renegociaciones obligadas con el FMI y un incremento vertiginoso de la inflación en 2023 signaron el futuro de Fernández. En medio de una creciente violencia discursiva enfocada contra el Kirchnerismo, muñecos ahorcados con las caras de los gobernantes, guillotinas, bolsas mortuorias y antorchas encendidas contra la Casa de Gobierno formaron parte de un peligroso repertorio de “performances”. El 1ro. de septiembre de 2022 se produjo, frente a su domicilio, el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner. El atacante gatilló dos veces contra ella, pero ninguno de los disparos salió. Pese a las expresiones de condena al hecho desde distintos sectores de la sociedad, ninguna multitud popular expresó una reacción lo suficientemente contundente. En la era de la pos-verdad, las frustraciones provocadas por el incumplimiento de las promesas de mejorar la calidad de vida de los argentinos por parte de las dos últimas alianzas gobernantes (simultáneamente representantes de los polos opuestos de “la grieta” y de la “casta política”), sumadas al discurso del odio contra el “populismo de izquierda”, al malestar anti-política estimulado desde los años de la pandemia y a la incertidumbre respecto del futuro en un planeta que cada vez da más señales de alerta climática, funcionaron durante el proceso de elecciones presidenciales de 2023 como dispositivo de atomización social, política, económica y cultural. Los poderes fácticos concentrados se organizaron en torno a este malestar y pronto dieron con quién mejor lo interpretara: Javier Milei. Legitimaron la aparición en el escenario político de una figura ajena a los partidos tradicionales, con capacidad para encarnar el pasaje del neoliberalismo del cinismo al odio y desde allí a la crueldad, sin ningún pudor para recrear una narrativa basada en la eliminación del enemigo: la justicia social.

Desde la perspectiva inicial de mi texto, aquella que propone que “detrás de todo cuerpo de saberes hay siempre cuerpos-territorio y territorios-cuerpo” y que se pregunta cuáles son los modos deseables y posibles de conocer e investigar el mundo al interior de procesos de saqueo y exterminio sin límites de lo viviente biodiverso, tal vez sea el principal símbolo elegido por la actual cosmovisión libertaria gobernante -la motosierra- la imagen-palabra que da cuenta del extremadamente preocupante estado mental y espiritual de la sociedad argentina. Aunque sabemos que esta cosmovisión gobierna en mucho otros sitios de nuestro planeta. De seguir adelante, todo indica que no nos esperan más que mutilaciones.

4. Metamorfosis de un cuerpo

La materia de la que estoy hecho no tiene nada de puramente presente. Transporto pasado ancestral y estoy destinado al futuro inimaginable.18

Creí necesario adentrarme en la dimensión socio-histórica de mi país, Argentina, para dejar abiertos algunos senderos y construir algunos puentes precarios que permitan a los lectores investigadores-artistas procedentes de otros sitios ir y venir, adentrarse y alejarse, entrelazar nuestras historias en una historia. La metamorfosis es simultáneamente una fuerza que permite que todo lo viviente se despliegue de manera simultánea y sucesiva en una pluralidad de formas, y es el aliento que hace que todas esas formas se conecten entre sí, que pasen una en la otra (Coccia, 2021).

Del mismo modo que la experiencia de las Becas a la Investigación Artística del Proyecto Ballena tenía como disparador el neologismo T/tierra19, proponiendo habitar y sentipensar simultáneamente las escalas macro y micro espaciales de nuestro estar en la tierra, considero pertinente pensar que lo que hemos estado analizando como investigaciones artísticas situadas habita una deriva hacia nuevos paradigmas onto-epistémicos. En este sentido, las dimensiones local y global de cada una de “nuestras historias” atraviesan una metamorfosis. Es un desafío para nuestros modos de investigación artística. ¿Cuál es el tiempo que estamos habitando hoy? ¿El tiempo de quién? ¿Qué coordenadas temporales interesan a nuestras investigaciones artísticas?

Es preciso también comprender si nuestros trabajos de investigación artística “abren o cierra la puerta de la alteridad”20, si permiten develar y deconstruir procesos de subjetivación que naturalizan desigualdades, exclusiones o si reproducen y recrean violencias o experiencias de dominación. En este aspecto también cabe formular si las prácticas de investigación artística situada son sensibles y dan lugar a nuevas alianzas y se abren a la emergencia de nuevos saberes provenientes de nuevos actores humanos y no humanos.

Para finalizar, desde mis prácticas artística, pedagógica, investigativa y activista centradas en las artes visuales —aunque el interrogante se extiende a todas las disciplinas artísticas—, resulta urgente preguntar por el rol y el poder de los símbolos, imaginarios y poéticas creados desde nuestras corporeidades, al interior de la disputa desplegada en los territorios contra el imaginario y el discurso de la maquinaria neocolonial y neoextractivista. Me gusta creer que podemos contrarrestar y desactivar la violencia mutiladora de la motosierra terricida a partir de una ofensiva sensible: una investigación artística comunitaria detectando, creando, transportando y compartiendo saberes constelados y vivos.

Eduardo Molinari, 23 de mayo de 2025.

Bibliografía de referencia

González, Valeria Roberta; Molinari, Eduardo (2023) Becas a la Investigación Artística. Proyecto Ballena, Ministerio de Cultura de la Nación, Buenos Aires.

Calderón, Natalia; Cervantes, Abel; Salazar Atzin (2022) Saberes vivos en la investigación artística. SPIA, Instituto de Artes Plásticas, Universidad Veracruzana, Xalapa.

Coccia, Emanuele (2021) Metamorfosis. Cactus, Buenos Aires.

Pérez, Marana Eva (2022) Fantasmas en escena. Teatro y desaparición. Paidós, Buenos Aires.

López Petit, Santiago (2014) Los hijos de la noche, Bellatera, Barcelona.

Biografía

Eduardo Molinari. Nace, vive y trabaja en Buenos Aires. Artista Visual. Licenciado en Artes Visuales. Docente Investigador de Grado y Posgrado en el Departamento de Artes Visuales de la Universidad Nacional de las Artes (UNA), Buenos Aires, Argentina. Caminar como práctica estética, investigar con herramientas y métodos artísticos y las colaboraciones trans(in)disciplinarias forman parte central de su accionar. En 2001 crea el Archivo Caminante, un archivo visual en progreso que indaga las relaciones entre arte, historia y territorios. Integra junto a Azul Blaseotto el colectivo La Dársena_Plataforma de Pensamiento e Interacción Artística. Su cuerpo de obra incluye dibujo, collage, fotografía, instalaciones en espacio público y sitios específicos, performance, video, textos y publicaciones.

- 1Carrasco, Andrés. La ciencia a la intemperie. Tierra del Sur, Los hornillos, Epuyén, Barracas, 2015. P.38

- 2Adopto el término cuerpo-territorio o territorio cuerpo para dar cuenta del entrelazamiento de tres aspectos: 1) la relación afectiva y de mutua crianza entre humanos y no humanos proveniente del pensamiento indígena andino, 2) las cualidades de arraigo y construcción comunitaria que Rita Segato destaca del rol de las mujeres en la lucha contra las pedagogías de la crueldad y 3) la necesidad de un giro espacial crítico propuesto por el geógrafo norteamericano Edward W. Soja.

- 3https://jar-online.net/es/un-campo-constelado

- 4En palabras de sus creadores, el Proyecto Ballena “fue una política cultural pública cuya primera edición ocurrió en 2020. Un espacio de diálogo, un laboratorio de reflexión abierto a todos y todas para reunir voces diversas, cruzar ideas a veces en conflicto y un intento de pensar los tiempos actuales y por venir en una época marcada por incertidumbres”.

- 5https://palaciolibertad.gob.ar/becas-a-la-investigacion-artistica-proyecto-ballena/15971/

- 6Palabras del General Ibérico Saint Jean, Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, 1977.

- 7Segato, Rita. Contra-pedagogías de la crueldad. Prometeo, Buenos Aires, 2018, p. 79

- 8Facundo o Civilización y Barbarie en las pampas argentinas es el título del libro escrito por Domingo F. Sarmiento durante su segundo exilio en Chile. Publicado en 1845, por un lado relata la vida del caudillo federal Facundo Quiroga, gobernador de la provincia de La Rioja y por otro analiza la antinomia citada. Reseña en inglés aquí: https://content.ucpress.edu/title/9780520239807/9780520239807_intro.pdf

- 9Javier Milei.

- 10https://www.comisionporlamemoria.org/archivos/jovenesymemoria/volumen13/docs/1-arte-y-politica/Texto%204.pdf

- 11https://grupodeartecallejero.wordpress.com/

- 12Ig @etceteraarchivo

- 13Las dictaduras ocurrieron durante los siguientes años: 1930-1932 / 1943-1946 / 1955-1958 / 1962-1963 / 1966-1973 / 1976-1983.

- 14Entre 2008 y 2010 realicé una investigación artística sobre los efectos de la sojización argentina. Los resultados fueron exhibidos en la muestra Principio Potosí. ¿Cómo podemos cantar el canto del Señor en tiera ajena?, curada por Alice Creischer, Max Jorge Hinderer Cruz y Andreas Siekmann. Aquí pueden consultar la publicación que integraba la instalación Los niños de la soja: https://www.minorcompositions.info/wp-content/uploads/2012/01/soychildren-web.pdf

- 15https://contrahegemoniaweb.com.ar/2022/09/30/entrevista-a-movimiento-de-mujeres-y-diversidades-indigenas-por-el-buen-vivir/

- 16Milei, Javier. Presidente de Argentina. 6.6.2024. https://www.youtube.com/watch?v=INeuEL8vtCU

- 17Svampa, Maristella. El consenso de los commodities y lenguajes de valoración en América Latina. Ver:

- 18Coccia, Emanuele. Metamorfosis. Cactus, Buenos Aires, 2021. P.21

- 19https://jar-online.net/es/un-campo-constelado

- 20https://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/educacaopublica/article/view/17440/13858