Derzeit passiert viel Klangvolles im Bereich der künstlerischen Forschung: nach Bologna und Salzburg versprechen die Vienna Declaration (2020)1 und die Florence Principles (2016)2 uns allen Orientierung und gemeinsame Bezugspunkte. Doch trotz der kulturell so reichen Namen herrscht nicht überall Aufbruchstimmung. Viele Künstlerinnen in- und ausserhalb der Kunstakademien finden sich nicht repräsentiert in den politischen Manifesten, und oft auch nicht im Stil der Texte oder den Entwicklungen, für die sich diese Dokumente stark machen. Was läuft falsch? Ist es die Institutionalisierung der künstlerischen Forschung an sich oder sind es enttäuschte Hoffnungen, wie sie aktuell in Büchern wie Reclaiming Artistic Research3 zum Ausdruck kommen? Was heisst es für uns alle, wenn in The Postresearch Condition eine so bedeutende Künstlerin wie Hito Steyerl schreibt: "The debate about Artistic Research lost me a couple of years ago, when it became clear that that debate tended to be much more about creating an academic/bureaucratic discipline, than attempting to figure out something for an artistic discipline."4

Ich möchte dieser Enttäuschung nachgehen und verschiedene Erwartungen explizit machen, die sich meines Erachtens in der Vielfalt dessen artikulieren, was heute unter dem Namen Künstlerische Forschung subsummiert wird. Insbesondere werde ich eine Erwartung fokussieren, die meines Erachtens das zentrale Problem darstellt, nämlich dass wir die Künstlerische Forschung bis heute immer noch implizit oder explizit im Verhältnis zu den Wissenschaften denken und es trotz aller declarations nicht schaffen, nicht geschafft haben, uns – auch gedanklich – genügend freizuspielen von der Kunst-Wissenschaftsfrage. So interessant das Verhältnis von Kunst und Wissenschaft ist, so dringend ist gleichwohl eine Begegnung auf Augenhöhe. Und dafür braucht es meines Erachtens eine Souveränitätsbewegung der Künste in der Forschung, seien es die bildenden, die Musik oder die Architektur, und die folgenden Überlegungen und Denkansätze möchten dieser eine Handreichung sein.

Ich werde dabei die binäre Gegenüberstellung von Kunst und Wissenschaft oft nicht vermeiden können, auch wenn ich mir der interessanten Übergangsformen und gegenseitigen Aneignungen bewusst bin.5 Aber ich glaube, es ist uns nicht geholfen, die Gleichartigkeit zu betonen, wenn wir nach den Ursachen der Unzufriedenheit suchen. Tun wir also für einmal so, als wenn Künstler*innen und Wissenschaftler*innen zwei durchweg klar trennbare Gruppen wären und wir die Dinge immer eindeutig zuordnen könnten. Vielleicht finden wir so zu einer neuen Sprache.

1. Forschung als Austausch unter Peers

Beginnen wir mitten im Zentrum, bei der Frage – und bitte lesen Sie weiter, ich verlasse gleich das viel zu oft beschriebene Thema: Was ist Forschung? Wer sind die Forschenden und was zeichnet sie aus, was bringt sie zusammen, in welchem Verhältnis agieren sie? Forschende sind Suchende, und sie suchen selbstbewusst, konsequent und organisiert. Ihr Suchen formt ein Feld, das sie mit anderen Forschenden zusammen überblicken und das sie gemeinsam weiter entwickeln. Sie bilden Expertise aus und sie sind füreinander die Peers ihres Fachs, die in einem kritischen Dialog miteinander stehen.

Wenn wir unter dieser Perspektive, in der die Forschung vor allem eine soziale Praxis darstellt, auf die heute existierenden wissenschaftlichen Disziplinen schauen, so fallen deutliche Differenzen auf, wie die verschiedenen Wissenschaftler*innen ihre Forschungspraxis jeweils organisieren, welche Formate des Austauschs und der Kritik sie nutzen, wo genau sie Expertise fordern, was ernst genommen wird und was nicht. Ein Beispiel dafür ist die Geschichte des PhD:

Vor 800 Jahren wurden Doktortitel in der Medizin, der Juristerei und der Theologie vergeben, der nicht nur ältesten Wissenschaft der europäischen Universitäten, sondern auch jene Disziplin, die das Irrationale in ihrer Forschung immer explizit verhandelbar gehalten hat. Vor rund 500 Jahren kommen die Naturwissenschaften hinzu, und mit ihnen neue Ideale. So werden z.B. Experiment und Reproduzierbarkeit oder mathematische Darstellbarkeit wichtig, um nur drei prominente Qualitäten zu benennen. Und als sich im 19. Jahrhundert die Ingenieurswissenschaften bilden, so geschieht das unter anfänglich skeptischen Augen: Die ETH Zürich zum Beispiel, die heute regelmässig Spitzenplätze in den internationalen Universitätsrankings belegt, hatte bei ihrer Gründung 1855 als Ingenieursschule und vermeintlich niederes Polytechnikum kein Promotionsrecht und dürfte erst 1909 ihre ersten Doktorentitel verleihen.

Warum ist diese Geschichte für uns heute wichtig? Weil die Polyphonie wissenschaftlicher Forschungsbegriffe und -praktiken einen oftmals unbemerkten Hintergrund abgibt, wenn wir z.B. über das Promotionsrecht an den Kunsthochschulen diskutieren. Wir sagen dann "die Forschung muss", ohne der Polyphonie der Forschungskonzepte angmessen Rechnung zu tragen. Vielmehr projiziert jede*r von uns einen oder seinen*ihren Forschungsbegriff auf die Künste. So fordern die einen von dem künstlerischen PhD eine hermeneutische Präzision und die anderen experimentelle Überprüfbarkeit, wollen die einen die Quellen benannt haben und die anderen jegliche Widersprüchlichkeit verbieten. Dass sich bei der Diskussion die beteiligten Künstler*innen und Wissenschaftler*innen oft noch gegenseitig Dinge unterstellen und veraltete Zuschreibungen vornehmen – als wenn seit dem Impressionismus in den Künsten und der cartesianischen Mechanik in den Wissenschaften nicht mehr viel passiert sei –, erhitzt zwar das Sprechen, trägt aber zur weiteren Verwirrung bei. Selbst bei den gegenseitigen Hoffnungen dominiert das 19. Jahrhundert, wenn versucht wird, gesicherte Erkenntnis gegen mediale Virtuosität einzutauschen – als wenn die einen unbezweifelbar wüssten und die anderen noch altmeisterliche Techniker*innen wären.

Es ist wichtig, dass wir den Plural "der Forschung" immer mitdenken! Es gibt viele Formen der Forschung und mitunter widersprechen sie einander sogar; und das ertragen selbst die Wissenschaften schon seit mehreren Jahrhunderten. Wenn die Künste nun in diesen Reigen der Forschungen als Plural dazu kommen, entstehen wieder neue Optionen, wie Forschung gedacht werden kann, werden neue Felder, neue Vorgehensweisen oder neue Einsichten möglich, was wir z.B. am nachhaltigen Interesse der Wissenschaftstheoretiker*innen an der Künstlerischen Forschung ablesen können. Und es gibt auch nicht nur die eine künstlerische Forschung, sondern ein ganzes Spektrum von Haltungen bei den künstlerisch Forschenden: es gibt jene, die sich explizit an die bisherigen Wissenschaften anlehnen und Überschneidungen suchen, bis hin zu jenen, die autark zu agieren versuchen.

It needs all sorts to make a world. Die verschiedenen Stimmen und die explizite Aushandlung mitunter widersprüchlicher Ansichten sind zentral für Forschung, im Singular wie im Plural, und ich finde genau diesen Aspekt darum auch für die Künste so interessant, weil er dem Wachhalten und Aushalten von Gegensätzen eine Form gibt, die nicht befriedet; weil sich Menschen miteinander in ein Verhältnis bringen, in dem sie sowohl einig, wie auch uneinig sein können und das mitunter gleichzeitig.

2. Wer - Wie - Für wen

Wenn wir nun den Gedanken der Forschung als einer sozialen Verknüpfung weiter treiben, so spielen nicht nur diejenigen Akteure, die forschen, eine Rolle, sondern genauso auch jene, die mit den jeweils spezifischen Forschungsergebnissen weiterarbeiten. Hier lassen sich verschiedene Variationen denken: In der Physik etwa ist es üblich, dass ausgebildete Physiker*innen die Forschungsergebnisse produzieren und dass andere, ebenfalls ausgebildete Physiker*innen mit den Ergebnissen weiterarbeiten. Wie genau dabei die Übergabe der Forschungsergebnisse stattfindet und was überhaupt als Forschungsergebnis zählt, ist Sache der Physiker*innen. Ein*e Fachfremde*r wird sich da nicht einmischen wollen.

Anders ist die Situation heute in der künstlerischen Forschung, wo zwar Künstler*innen die Forschung durchführen, wo aber die Weiterverarbeitung durch andere, also z.B. Geistes- oder Naturwissenschaftler*innen oder auch gesellschaftliche Partner*innen, fast immer implizit oder explizit gefordert wird. Aus dieser Differenz zwischen den Interessen der Forschenden und denen, die die Forschungsergebnisse weiterverwenden, entsteht eine Spannung, die weitreichende Konsequenzen haben kann und die eine immer wieder verschwommene Situation erzeugt. Welche Form sollen die Forschungsergebnisse annehmen? Welche Qualitäten sollen sie aufweisen, welche Methode, Präzision, Strenge soll für die Forschungsarbeit gelten? In welchen Formaten sollen sie übergeben werden?

Als jemand, der selbst oft im Grenzbereich zwischen Kunst und Wissenschaft arbeitet, finde ich die Diskussionen um Methode, Präzision, disziplinäre Strenge fruchtbar und würde immer im Sinne der gegenseitigen transdisziplinären Grosszügigkeit auch Mischformen von Interessen und Konzepten gutheissen. Schwierig ist das Ganze aber, wenn die Überführung der künstlerischen Forschungsarbeit in die Gefilde der Wissenschaften dominierend oder gar ausschliesslich bleibt. Dann wird aus der Grosszügigkeit Selbstausbeutung, und die künstlerische Forschung kann weder souverän noch nachhaltig werden. Oder wie es Michael Hagner formulierte: "[W]eil hier ein Forschungsbegriff ins Spiel gebracht wird, der sich von den epistemischen Verpflichtungen der Wissenschaften ganz frei macht. Ich bin der Überzeugung, dass diese Bewegung notwendig ist, damit die Künstlerische Forschung aus der Rennbahn ausscheren kann, auf der sie potentiell immer den Kürzeren zieht."6

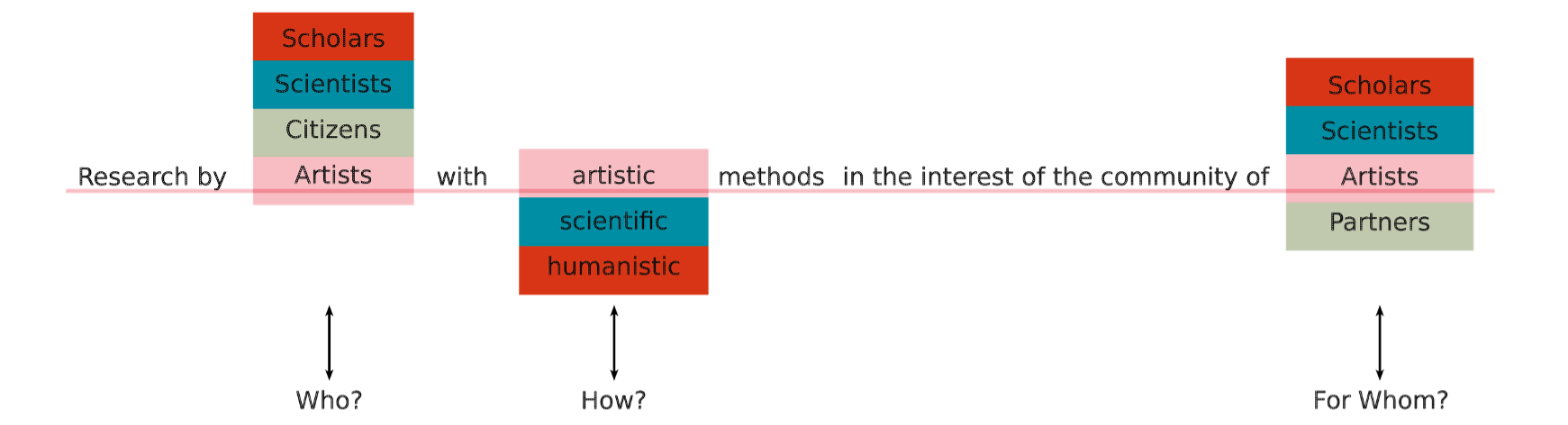

Machen wir uns die drei Fragen noch einmal visuell klar und konzentrieren wir uns dabei auf vier verschiedene Gruppen, die sich beteiligen mögen – die Natur- und Geisteswissenschaftler*innen, die Künstler*innen und die Bürger*innen der Gesellschaft:

Je nachdem, welche Gruppe wir in den drei Stellschrauben der Darstellung auf die horizontale Mittellinie ziehen, lassen sich damit verschiedene Konstellationen und Forschungsrealitäten beschreiben, von der eingangs genannten Forschung in der Physik, bis hin zu verschiedenen Varianten dessen, was heute unter dem Begriff künstlerische Forschung gefasst wird. Oder ein aktuell interessantes Beispiel ist für mich das Creator Doctus Projekt,7 wo externe Partner an die Stelle des "For Whom?" treten und damit nochmal einen anderen Einfluss nehmen auf das, was innerhalb der künstlerischen Praxis geschieht. Wichtig an der Grafik ist mir vor allem, dass wir uns immer wieder die Austauschbarkeit der beteiligten Personengruppen in Erinnerung rufen und wie diese von den Seiten über ihre impliziten oder expliziten Erwartungen auf die Mitte wirken.

In Hinblick auf die Frage, ob künstlerische Praxis überhaupt methodisch genannt werden kann oder soll und unter welchen Bedingungen, ist meine persönliche Haltung offen: ich kann mit dem Begriff der Methode in der Kunst etwas anfangen, wenn man ihn als einen "Weg" auffasst (was der Etymologie von "methodos" entspricht), der sich dem Anspruch der Präzision aussetzt. Und ich finde diese Diskussion interessant, obgleich ich eine Kanonisierung von Methoden in den Künsten für unmöglich halte (und auch explizit nicht für wünschenswert).

Was ich mir aber sicher wünsche – insbesondere vor dem Hintergrund der eingangs geschilderten Unzufriedenheit, die auch ich teile – ist, dass wir die Form der künstlerischen Forschung ausarbeiten, die explizit die disziplinären Eigeninteressen des Kunstmachens und Kunstmachenwollens stark macht. Und ich habe darum die Visualisierung genau so eingestellt: "Research by Artists with artistic methods in the interest of the community of Artists." Es muss möglich sein, künstlerische Forschung auch über ihren Beitrag zur Entwicklung der Künste zu validieren, um von solch einem selbstbewussten Standpunkt aus Forschung nicht als Bedrängnis der Kunst, sondern als intrinsisch und opportun, als eine Chance auch für die Künste begreifen zu können.

3. Formate des Teilens und Forderns und Beiträge zum Feld

Versuchen wir also die künstlerische Forschung nicht mehr als Annäherungs- oder Abstossbewegung von den Wissenschaften zu denken, sondern als souveräne Suchbewegung der Künste. Und lösen wir uns bei dieser Bewegung vom "Wissen" als einzigem Gegenstand des Forschens: einerseits weil der Begriff so sehr von den Wissenschaften besetzt ist und andererseits weil wir auch jenseits überlieferter Wissenskanonisierungen operieren wollen. In den Künsten zählt mehr als Wissen, eine Beschränkung darauf wäre kontraproduktiv. Werden wir also grosszügig in unserer Suche nach einer Forschungsdefinition und stellen uns die Frage, welche Kriterien wollen wir uns geben? Welche Wertansprüche stellen wir an unsere Forschung, insbesondere vor dem Hintergrund, dass wir die Forschung als soziale Praxis von Peers ernst nehmen?

Hier bin ich meinem Kollegen Gunter Lösel8 dankbar, der die Begriffe "shareable" und "challengable" stark macht, sich beziehend auf Linda Candy.9 Forschung müsse, so argumentieren die beiden, einerseits zugänglich und weitergebbar sein und andererseits kritisch verhandelt werden können. Dieser Ansatz ist hier interessant, denn er verschiebt den Blick vom Produkt der Forschung auf den Prozess der Forschung: Der "Akt des Teilens" und der "Akt des Forderns" werden zu den zentralen Instanzen der Aushandlung von Forschung. Nehmen wir nun noch die Peers als die Player dieser Operationen hinzu und verlangen von der Forschung einen wie auch immer gearteten Beitrag zum Feld, so können wir für die Künste eine (der wissenschaftlichen Forschung vergleichbare) Situation der Souveränität herstellen:

Die disziplinäre künstlerische Forschung ist eine, in der Formate des Teilens und Formate des Forderns mit den eigenen Peers gepflegt werden, die sich alle im Interesse der künstlerischen Produktion und ihrer Felder engagieren.

Diese Souveränität ist wichtig, weil erst jetzt die Begegnung mit den etablierten Wissenschaften nicht mehr als Tauziehen um den Forschungsbegriff oder die Wissensproduktion angelegt werden muss, sondern als Begegnung unterschiedlicher Peers auf Augenhöhe stattfinden kann. Und so wie die Theolog*innen der Forschung der Mathematiker*innen zuschauen und manche berechtigte wie unberechtigte Fragen stellen können, und so wie das genauso auch umgekehrt erfolgen kann, so erreicht der Austausch zwischen Kunst und Wissenschaft auf dieser Basis ein anderes Niveau.

Für mich unterstützt der Ansatz einer künstlerischen Forschung im Interesse der Künste auch eine Reihe von den Interessen, die ich als Künstler selber habe: Die "Formate des Teilens" und "Formate des Forderns", die wir mit Julia Weber, Michael Günzburger, Esther Mathis, Tanja Schwarz, Nadine Städler, HannaH Walter als Grundlage einer PhD-Gruppenbildung diskutieren, zielen auf kollektive Arbeits- und Austauschformen. Wie können wir uns gegenseitig in der Arbeit voranbringen, insbesondere wenn wir das Klischee vom Künstlergenie hinter uns lassen wollen? Wie lassen sich gegenseitige Bezugnahmen kritisch entwickeln, wie bezweifeln oder bestätigen wir einander sowohl im Forschungsprozess als auch in den Ergebnissen? Wie können wir jenen Fachdialog führen, der in den üblichen Formaten von Ausstellung und Präsentation, aber auch beim Gespräch mit Sammlern oder Kuratorinnen eigentlich keine Chance hat? Wie können wir unsere persönlichen blinden Stellen gegenseitig erkennen und dann selber neu bespielen?

Der Blick auf die Künste als eine Summe von Feldern, die es zu entwickeln gilt, entspricht auch meiner Perspektive als Professor an einer Kunsthochschule. Was passiert aktuell und wie kann ich die nächste Generation von Künstler*innen unterstützen, sich einzubringen oder neue Felder, andere Richtungen zu entwickeln? Welche lokalen, nationalen und internationalen Netzwerke sind wichtig im Sinne verschiedener Peer-Communities? Und wie kann ich auch selber Peer-Communities formen als Referenzen für die Forschungsprojekte, die ich beim Schweizerischen Nationalfonds beantrage?

4. Not-yet Art (noch nicht Kunst)

Bei der Gelegenheit möchte ich auch noch einen weiteren Gedanken zur Diskussion stellen: Es werden nicht nur immer wieder hitzige Diskussionen geführt, ob etwas Forschung sei oder nicht, sondern oft genug auch, ob etwas nun Kunst sei oder nicht. Für die zweite Frage habe ich gemischte Gefühle. Nach gut hundert Jahren Diskussion dazu, scheint mir die Antwort eigentlich klar: alles kann Kunst sein. Meiner Meinung nach ist das bewiesen. Und ich schlage daher vor, dass wir diese Frage insbesondere im Kontext der künstlerischen Forschung beiseite lassen bzw. verschieben. Sollten wir nicht lieber, dort wo es nötig ist, von "not-yet art" sprechen, als etwas, das eine hohe Chance besitzt, noch Kunst zu werden? In meiner Erfahrung ermöglicht der Begriff einer Not-yet Art einen Zustand des Offenen, den ich für produktiv halte, ohne den Anspruch des Kunst-machens aussen vor zu lassen. Er benennt den Kunstanspruch als eine Spannung.

Das Konzept einer Not-yet Art steht im Einklang mit der Idee des Weitergebens und Wiederverwertens von Forschung. Zudem lassen sich erfahrungsgemäss Dinge, die noch nicht als Kunstwerk, d.h. in einem individuellen künstlerischen Stil artikuliert wurden, sehr viel leichter teilen und weiterbearbeiten. Der nicht vereindeutigte Zustand erlaubt mir als künstlerischem "Abnehmer" mehr Optionen im Umgang, mehr Freiraum in der Verwertung.

Auch in meiner eigenen Arbeit als Künstler interessiert mich die Geste des "Das ist Kunst" als Behauptung oder vermeintlichen Grenzübertritt schon lange nicht mehr. Viel interessanter finde ich künstlerische Halbfabrikate, Dinge die noch unfertig den Besitzer wechseln.10 Ich schätze Dinge, von denen man nicht sicher ist, ob sie je Kunst werden, gerade für ihre Ambivalenz in der Welt. Denn ich finde es wichtig, die Duchampsche Beobachtung des*r Betrachters*in und dessen*deren Mitarbeit am Kunstmoment ernst zu nehmen. Für mich heisst das konkret, dass ich mit meinen Arbeiten immer wieder öffentliche Situationen herbeiführe, in denen Kunst passieren kann, als Hoffnung, nicht als Behauptung. Ich sehe meine Herausforderung in der Initiierung, der Herstellung und der subtilen Begleitung von Situationen, in denen die jeweils Anwesenden mitarbeiten, diese Kunst als Ereignis wirklich werden zu lassen. Für mich bedeutet das, Kontrolle abzugeben, Vertrauen in die Umgebung zu entwickeln, wach zu bleiben und bereit für was immer kommt, um es als Bedeutung zu integrieren. Und auch hier ist es wieder die ungelöste Spannung zwischen Können und Nichtkönnen, die für mich einen Wert darstellt.

5. Alternative Ökonomie

Ein weiterer Gedanke, den ich hier zur Diskussion stellen will, betrifft die Ökonomie: Schauen wir in den Markt, so wird dort nach Produkt bezahlt; in der Forschung wird hingegen nach Aufwand abgerechnet. Diese beiden verschiedenen Bezahlweisen entwickeln unterschiedliche Dynamiken. Im Falle des (bildenden) Kunstmarkts sieht man die Produktorientierung sehr deutlich: Nicht nur, dass trotz aller Gegenbewegungen der Kunst im 20. Jahrhundert auch heute noch das Kunstwerk als Artefakt dominiert, sondern dass inbesondere auch jene künstlerischen Werke die höchsten Preise erzielen, die mit geringen Produktionszeiten auskommen oder sich gezielt an Handwerker delegieren lassen. Das heisst, wenn wir uns für eine künstlerische Forschung einsetzen, so ermöglichen wir damit auch alternative künstlerische Praxen, die vor längeren Entwicklungen nicht zurückschrecken. Dieses komplementäre Verhältnis von Markt und Forschung kommt meines Erachtens allen, die in der Kunstproduktion involviert sind, zugute, den Künstler*innen genauso wie den Kurator*innen oder Galerist*innen. Und gleichzeitig kann Forschung auch eine spezifische Öffnung der Kunstwelt gegenüber der Gesellschaft darstellen, die ich sehr begrüsse.

Wenn wir an den Kunsthochschulen öffentlich finanzierte Forschung betreiben, so müssen deren Ergebnisse – analog wie in den Wissenschaften – allen, auch den ökonomisch kleineren Kunstschaffenden zur Verfügung stehen. Denn in meinen Augen betreiben viele der erfolgreichen Künstler mit ihren Studios bereits so etwas wie "Industrieforschung", was die ökonomische Schere zwischen denen, die von der Kunst leben können, und denen, die sich anders querfinanzieren, weiter auseinander treibt, so wie wir das aus dem Kapitalismus auch sonst kennen. Die Prozentzahl der Erfolgreichen im Verhältnis zu den anderen ist so bestürzend niedrig, dass Handlung geboten ist. Eine Möglichkeit ist die öffentlich finanzierte Forschung. Und vor diesem Hintergrund eines open source für alle und der künstlerischen Wiederverwendung sehe ich auch die Debatte um die Finanzierung von PhD-Stipendien in den Künsten. Diese müssen meines Erachtens aus demselben Grund wie in den Wissenschaften bezahlt sein: weil sie einen Beitrag zur Gemeinschaft darstellen. Und das auch wenn der gesellschaftliche Beitrag unter Umständen nur darin besteht, mit etwas Ungelöstem umzugehen.

Coda

Die Entflechtung von Kunst und Wissenschaft in der Diskussion der künstlerischen Forschung würde uns auch noch in einer anderen diffusen Diskussion weiterhelfen: wenn sich um Theorie versus Praxis gestritten wird. Abgesehen davon, dass ich die Binarität der Begriffe schon für falsch halte, geschieht vor allem immer wieder die voreilige Zuweisung, wonach die Kunst als Praxis einzustufen sei und die Wissenschaft als deren Theorie. Aber das ist ein Denkfehler, denn die Gegenüberstellung macht nur dann Sinn, wenn die Praxis die Theorie überprüft. Solch ein Verhältnis findet aber in den seltensten Fällen statt. Und damit komme ich zum Anfang zurück: wir brauchen eine Forschung, die sich der Weiterentwicklung der Künste widmet. Ich glaube, wir alle. Stossen wir darauf zusammen an: Prost!

Biografie

Florian Dombois ist Künstler und arbeitet mit/zu Wind, Zeit, Labilität und Tektonik. Michael Schwab, Henk Borgdorff und Dombois initiierten 2010 das Journal for Artistic Research und den Research Catalogue. Er ist Professor an der Zürcher Hochschule der Künste. http://floriandombois.net

Media thumb für diesen Text: Ugo Carmeni, 2017.

- 1https://cdn.ymaws.com/elia-artschools.org/resource/resmgr/files/vienna-declaration-on-ar24-j.pdf

- 2https://cdn.ymaws.com/elia-artschools.org/resource/resmgr/files/26-september-florence-princi.pdf

- 3"[The book] proposes the need to reclaim artistic research in response to a strange paradox: namely, the increasing centrality of artistic research within art practice on the one hand, and artists' widespread lack of identification with artistic research discourse on the other.", Einleitung von Lucie Cotter (Hg.), 2019: Reclaiming Artistic Research. Berlin: Hatje Cantz, 2019, S. 15

- 4"Response" to Peter Osborne in Henk Slager (Hg.), 2021: The Postresearch Condition. Utrecht: Metropolis M, S. 13

- 5Die Übergänge zwischen Kunst und Wissenschaft interessieren mich seit vielen Jahren und ich habe nicht nur mit institutionellem Engagement, sondern auch mit zahlreichen künstlerischen Arbeiten dieses Verhältnis ausgelotet, von expliziten Formatanleihen wie in Using Audification in Planetary Seismology (2001, http://floriandombois.net/works/antikatastrophe.html), zu eher skulpturalen Dialogen wie in Antikatastrophe (2012, http://floriandombois.net/works/planetary-seismology.html). Auch das Verhältnis selber anders und neu zu denken, reizt mich, etwa in der Textarbeit The Ill-Mannered Daughter, die die Wissenschaften als ungezogene Tochter der Künste, also als deren Spezialfall zu denken versucht. Erschienen zunächst in deutscher Übersetzung in Dombois, Florian, 2011: "Die ungezogene Tochter". In Gegenworte 26, S. 67. Später im englischen Original in Dombois, Florian, 2018: "The ill-mannered daughter." In: Anton Rey, Yvonne Schmidt (eds): IPF – Die erste Dekade. Berlin: Theater der Zeit, S. 197.

- 6Brief vom 20.3.2020 an den Autor

- 7vgl. http://creatordoctus.eu/ und [Dombois 2021]

- 8Vgl. seine Publikationen insbes. Gunter Lösel, 2021: "Publishing Research. Academic Conventions, Videos, and Annotations". In: Lösel, Gunter & Zimper, Martin (Hg.): Filming Researching Annotating. Research Video Handbook. Basel: Birkhäuser, S. 114f.

- 9Linda Candy, 2006: Practice Based Research: A Guide. CCS Report: 2006-V1.0 November, University of Technology Sydney.

- 10Als zwei eigene Beispiele für die Arbeit mit Halbfabrikaten sei hier genannt: die Filmallmende http://filmallmende.net, die Christoph Oeschger und ich vor zwei Jahren ins Leben riefen. Oder auch The Sound Kite Orchestra (Aliman / Dombois / Gutscher / König / Martin / U5 / Wang) und unseren Release bei dinzu artefacts, https://dinzuartefacts.bandcamp.com/album/the-venice-session